FOTOGRAFARE LE COLONIE MARITTIME: L’ITALIA DIMENTICATA TRA ARCHITETTURA, INFANZIA E ROVINE, di Luigi Cipriano

C’è un’Italia sospesa nel tempo, affacciata sul mare non con ombrelloni e turismo, ma con il silenzio del cemento e i corridoi deserti di edifici abbandonati. È l’Italia delle colonie marittime: strutture nate nel Novecento, soprattutto tra gli anni ’30 e ’70, per accogliere i bambini durante le vacanze estive. Pensate come luoghi di educazione, salute e svago – ma anche di propaganda, soprattutto in epoca fascista – furono costruite dallo Stato, da enti assistenziali (INPS, ONMI, ENAL) e da grandi aziende come FIAT, ENI, ENEL, Montecatini, Olivetti. Falck, ecc.

Spesso realizzate in stile razionalista o modernista, queste architetture rappresentavano un’idea di cura collettiva e di ordine sociale. Un tempo animate da canti e giochi, oggi sono rovine silenziose, dimenticate o al centro di contese urbanistiche. Proprio questo vuoto – di funzione, di memoria, di senso – è diventato terreno fertile per la fotografia contemporanea.

Molti fotografi italiani, da nomi affermati come Gabriele Basilico, Marco Pesaresi a voci emergenti come Sofia Nannini e Lorenzo Mini, hanno rivolto lo sguardo a queste strutture, trasformandole in oggetto di esplorazione visiva e simbolica. Le colonie sono diventate paesaggi interiori, teatri di un’archeologia della memoria, dove spazio e ideologia, infanzia e oblio si intrecciano. La fotografia qui non documenta soltanto, ma interroga: sul tempo, sulla storia, e sulla nostra capacità – o volontà – di ricordare.

“Le colonie marittime italiane non sono solo ruderi isolati sul mare, bensì testimonianze di un percorso storico che va dai fasti architettonici degli anni ’30 al declino degli anni ’70, attraversando momenti di propaganda e funzione pubblica. Come ricorda un’inchiesta di Repubblica, queste colonie – nate a fine Ottocento tra intenti terapeutici e di massa – giunsero a ospitare centinaia di migliaia di bambini nella tarda età fascista, vestendo un ruolo da vetrine ideologiche e strumenti di identità nazionale (Repubblica, 2012).

Dopo il regime fascista, che ne fece uno strumento ideologico, furono soprattutto le grandi aziende italiane come FIAT, ENI, Montecatini, Olivetti, Falck e le società pubbliche a costruirle per i figli dei propri dipendenti. Anche enti come l’INPS, l’ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) e l’ENAL (Ente Nazionale Assistenza Lavoratori) contribuirono a popolare la penisola di queste strutture quasi a comporre una geografia della modernità costiera, rapidamente dismessa negli anni successivi.

In questa cornice di architettura vuota si inseriscono le macchine fotografiche di autori che ne hanno narrato il silenzio, il degrado, l’anima, muovendosi tra poesia visiva e testimonianza storica.

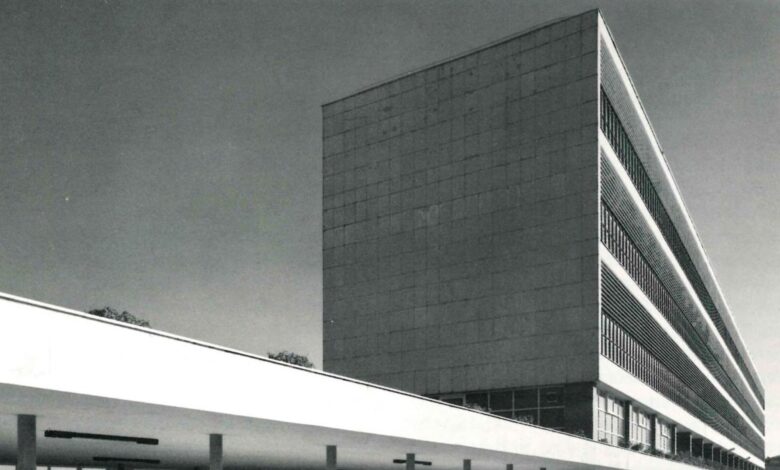

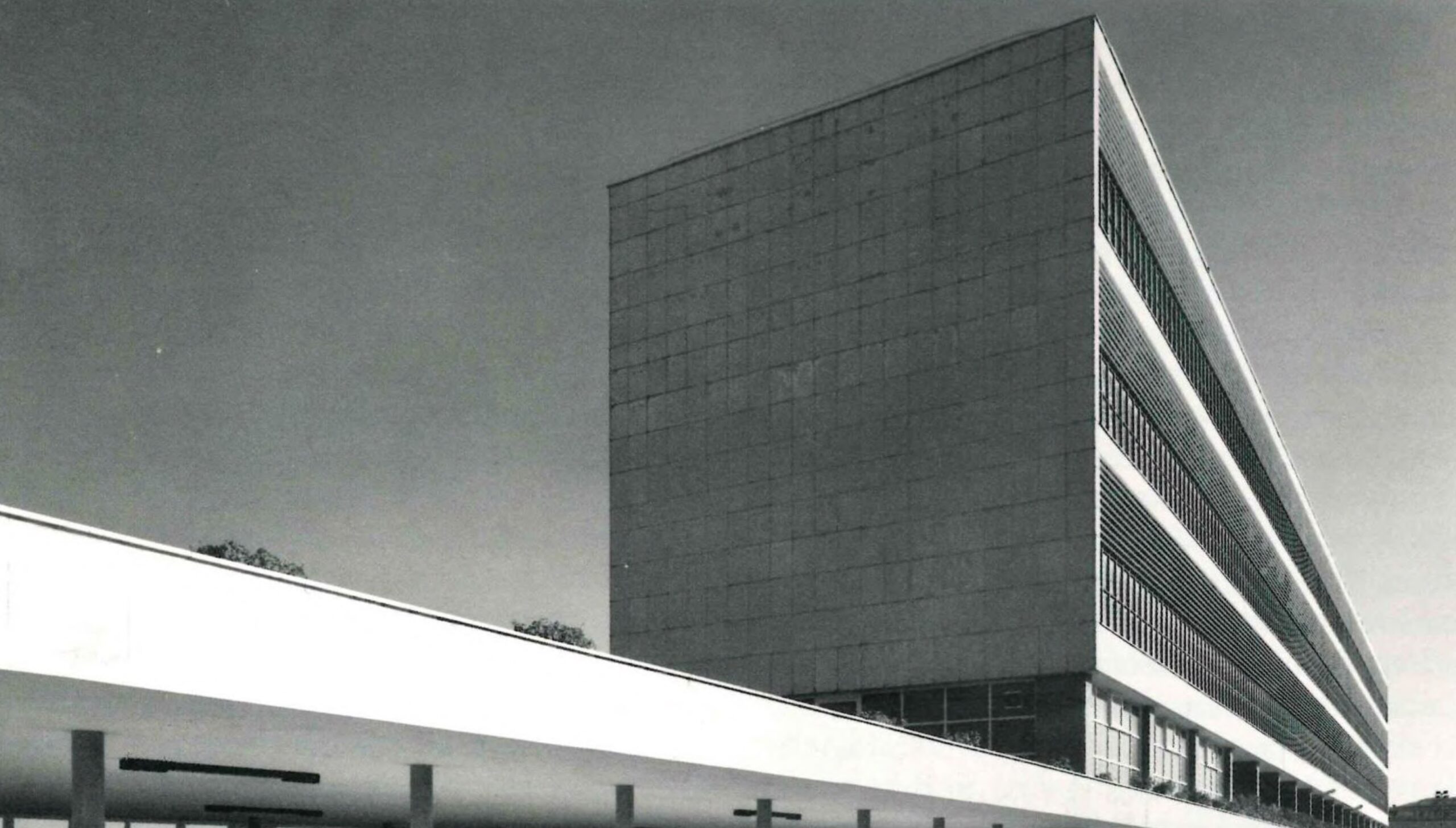

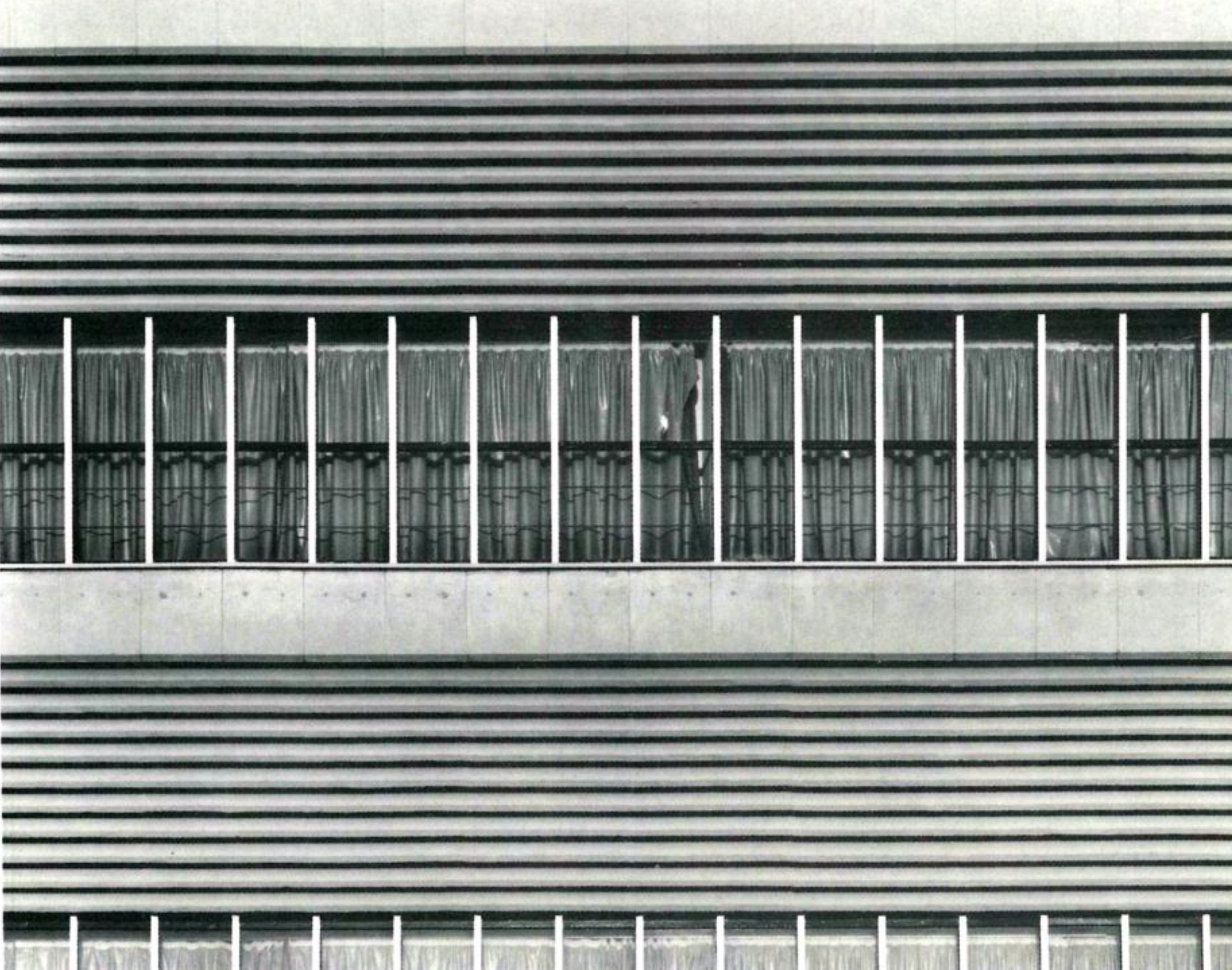

Pur non avendo dedicato un progetto monografico alle colonie, Gabriele Basilico ha realizzato una serie di scatti significativi su edifici razionalisti costieri – come la Colonia Marina “28 ottobre” di Marina di Massa – offrendo un punto di vista unico sul tema. Il suo approccio è quello dell’indagine fotografica urbana, dove l’architettura è osservata con rigore, rispetto e senso critico. Basilico fotografa con inquadrature simmetriche, frontali, nitidissime. I volumi e le geometrie parlano da sé, senza effetti, né drammatizzazioni. Le sue immagini restituiscono alle colonie la loro dignità formale, facendo affiorare, senza retorica, il contesto storico e ideologico in cui furono pensate. Il suo sguardo, apparentemente distaccato, restituisce invece una profonda comprensione della città e dei luoghi come organismi viventi. L’uso della scala, del ritmo e della luce contribuisce a costruire immagini che sono testimonianze durature della memoria urbana.

In Un’estate al mare, Fabio Gubellini fotografa colonie come architetture svuotate: inquadrature frontali, colore freddo, luce piatta e composizioni rigorose trasformano gli edifici in sculture contemplative. Il suo stile si avvicina alla fotografia tipologica, ma ne supera i limiti attraverso un uso sapiente del tempo atmosferico, delle prospettive monumentali e delle assenze umane. Le sue fotografie sembrano quasi scolpite dalla luce naturale, e restituiscono una metafisica del luogo, dove l’abbandono diventa spazio di riflessione estetica. Non nostalgia, ma osservazione asciutta e riflessiva.

Silvia Camporesi, nei progetti “Mirabilia” e “Atlas Italiae”, dedica attenzione anche alle colonie marine italiane abbandonate, simboli di un passato collettivo che si dissolve nel tempo. Le sue fotografie documentano questi spazi ormai silenziosi architetture moderniste erose dalla salsedine e dal tempo, un tempo animate da voci infantili e oggi sospese in un’atmosfera irreale. Il linguaggio fotografico di Camporesi è caratterizzato da un’estetica pulita e contemplativa, con inquadrature frontali, luce naturale morbida e una tavolozza cromatica spesso tenue e desaturata. L’autrice restituisce una visione poetica e metafisica dei luoghi, dove l’assenza umana diventa presenza silenziosa e la rovina si trasforma in memoria visiva. In queste immagini, la fotografia non è solo strumento di documentazione, ma mezzo per riflettere sul tempo, sull’identità e sul rapporto tra paesaggio e storia.

Con il saggio, “Un patrimonio sociale – Cosa rimane delle ex colonie per l’infanzia in Italia” Sofia Nannini Ricercatrice presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, si confronta con i luoghi abbandonati come contenitori di una memoria problematica. Le sue fotografie, sobrie e dettagliate, evitano la nostalgia, concentrandosi sulle tracce di un passato inconcludente. Gli interni spogli, gli arredi scheletrici, le ombre sulle pareti: ogni elemento contribuisce a costruire un discorso visivo sull’incompiutezza. Lo stile di Nannini è silenzioso ma penetrante, fatto di composizioni pulite, luce naturale e colori spenti. Le colonie diventano così simboli dell’incompiutezza collettiva, frammenti di un’Italia che non ha saputo prendersi cura della propria modernità.

In anni più recenti, sono emersi altri fotografi e ricercatori visivi che si sono dedicati alla documentazione delle colonie abbandonate.

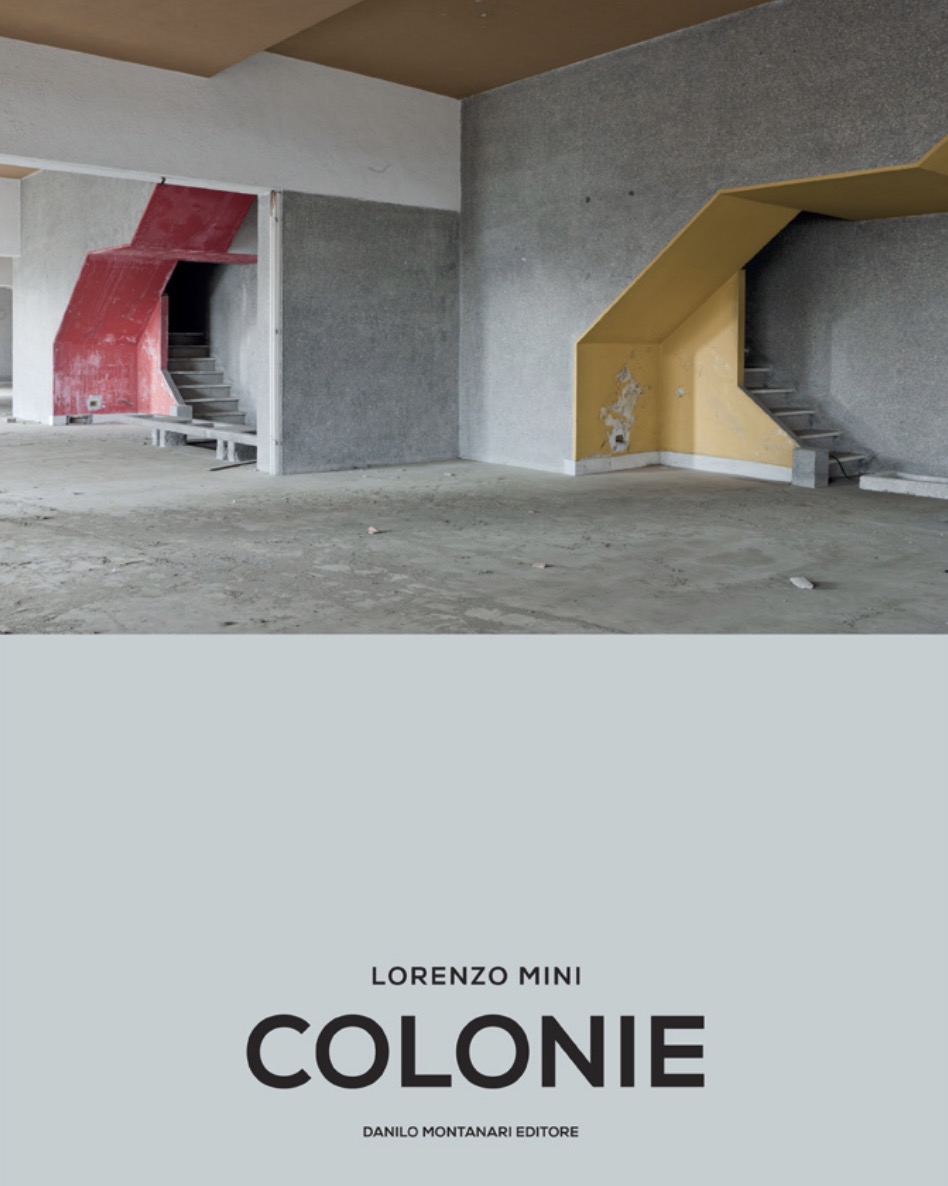

Con il libro Colonie (2021), Lorenzo Mini che contiene anche un testo di Silvia Camporesi, compone un vero atlante visivo di oltre 50 colonie marittime in disuso. Le sue immagini frontali, neutre, documentano con rigore archeologico un patrimonio dimenticato, restituendo dignità a edifici che rischiavano di sparire completamente. Lo stile documentario di Mini è apparentemente freddo, ma in realtà carico di implicazioni: ogni fotografia diventa una scheda di memoria, un tassello in un mosaico perduto della modernità italiana. Il suo lavoro non denuncia, ma registra, lasciando allo spettatore il compito di interrogarsi.

Stefano Barattini, autore attivo nel panorama dell’urbex italiano, ha esplorato e fotografato numerose ex colonie, tra cui la cosiddetta “colonia degli orrori”, documentata anche nel progetto collettivo Liguria Urbex. Le sue immagini si concentrano sull’aspetto drammatico e decadente degli edifici, accentuando la tensione tra l’intento originario di cura e accoglienza e l’attuale condizione di degrado. Il suo sguardo, diretto e privo di retorica, invita a riflettere sull’abbandono come conseguenza della dismissione di interi modelli sociali e architettonici.

Un sintesi, attraverso stili diversi – dal rigore strutturale di Basilico, alla lirica emotiva, alla precisione geometrica di Gubellini, all’atlante analitico di Mini, e all’ urban exploration di Barattini, costruiscono una fotografia collettiva delle colonie marittime italiane. Un’opera di mappatura della memoria diffusa, che unisce bellezza, architettura, ideologia e oblio.

Luigi Cipriano