"L'infinito istante" di Geoff Dyer; prima parte – a cura di Antonio Desideri

Recensioni Di Cult

Prologo

Campo d’indagine vastissimo, e secondo me fondamentale, quello del rapporto tra fotografia e parola. Un rapporto talmente discusso che spesso rischia di sfuggire via ed essere liquidato come ininfluente, soprattutto quando ci lasciamo affascinare da affermazioni magari efficaci, lapidarie ma non fortunatissime in questo senso.

Mi riferisco, una tra le tante, alla famigerata frase di Ansel Adams “Ho sempre pensato che la fotografia sia come una barzelletta: se devi spiegarla non è venuta bene”: se una frase del genere poteva avere un senso nella carriera di un mostro sacro come l’americano, ho l’impressione che spesso venga usata da noi altri, oggi, come una specie di mantra che ci allontana sempre più dal suo senso originario. Si finisce per nascondervisi dietro, come una excusatio non petita per la nostra stessa incapacità di utilizzare la parola e il pensiero che la organizza e la produce.

Una fotografia può aver necessità di essere spiegata o meno, non è questo il punto; di certo, la fotografia può essere raccontata.

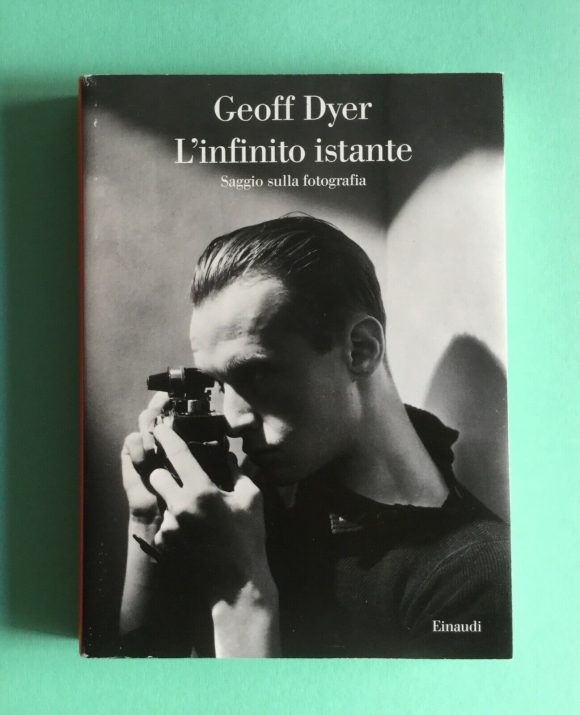

E’ quello che fa, in uno splendido testo pubblicato in Italia da Einaudi, lo scrittore Geoff Dyer che in L’infinito istante prova, lui che dichiara apertamente di non possedere nemmeno una macchina fotografica, ad affrontare la fotografia con gli strumenti che gli sono propri: le parole.

Pur avendo come sottotitolo Saggio sulla fotografia, il testo si snoda come un grande romanzo che ci accompagna attraverso generi, vicende storiografiche, immagini e biografie come se fossero tutti tasselli di un discorso ampio. Non si tratta infatti di un volume di storia, non è un manuale tecnico, non ci sono (o almeno non soltanto) aneddoti ad uso e consumo dell’appassionato; quello di Dyer è un vero e proprio viaggio e quando si viaggia accanto alle immagini (che pure ci sono e sono tante) c’è sempre un posto importante per la “narrazione”.

La sua abilità sta proprio in questo: imbastire quel lungo filo che, per forza di cose, unisce vicende che attraversano il tempo e le geografie, fotografi ed opere che non si sono mai incontrati e che pure, secondo l’autore, possono dialogare in maniera sublime proprio grazie alla capacità narrativa, al dialogo che ognuno di noi tenta di continuo con la propria storia e quella più generale del mondo.

Tanti sono i percorsi, lo si sarà capito, che un approccio del genere può produrre e tante sono le sorprese che possono trovarsi in una narrazione che si fa così distesa, quasi discorsiva tra chi scrive e chi legge. Ne ho scelti due che trovo piuttosto indicativi della capacità che possono avere appunto le parole di costruire un senso laddove sembrava non esserci.

§

Il primo si ispira a Richard Avedon che disse una volta “Cosa puoi fare con un cappello…”; da qui Dyer problematizza con grande maestria l’utilizzo di un semplice accessorio e ne fa scaturire una sua visione del realismo fotografico. Partendo dall’assunto che non ci sono rigidità nel suo metodo, è davvero interessante seguire la storia della Grande Depressione americana degli anni ’30 attraverso questo simbolo, interamente determinato dal racconto. Il percorso si apre con questa fotografia di Dorothea Lange (White Angel Bread Line, San Francisco, 1933)

che serve da binocolo per avvicinare noi osservatori alla visione di quella che lui definisce “la personalizzazione del costo umano di forze economiche senza volto”. Che venga utilizzato come segno per differenziare l’anonimo (o il più bisognoso, nel caso di questa immagine) dalla massa oppure che serva a

nascondere l’assurdità beckettiana dell’attesa (sempre Lange, Man beside Wheelbarrow, 1934) o, ancora, che sia lo strumento di sopravvivenza quotidiana di un uomo cieco costretto all’elemosina (John Vachon, Blind

Beggar, Washington DC, novembre 1937), per giunta sotto il cartello di una banca, Dyer ci fa riflettere su come gli oggetti che troviamo nelle immagini possono non essere semplici “aggettivi” o complementi di un discorso qualsiasi ma si rivelano invece il segno preciso di un referente, di una storia che, proprio grazie ad essi, acquista un senso nuovo arricchendosi di possibilità. Non ci troviamo più di fronte a documenti di un tempo passato e ormai immobile nella sua distanza ma siamo anzi al cospetto di vari modi della condizione umana, con l’immagine che ci chiama come soggetti e ci identifica non soltanto come osservatori neutri ma come compartecipi di una vicenda comune. Per Dyer, sono le condizioni materiali a renderci simili, uomo all’uomo. L’epilogo della vicenda, se così vogliamo esprimerci, l’autore lo vede in questa Senza titolo degli

anni Cinquanta di Garry Winogrand dove il cappello segna la sua separazione simbolica da colui che lo indossa, si definisce come oggetto eccentrico dell’immagine e come termometro di un tempo ormai “raffreddatosi”: qui non siamo più in Furore di Steinbeck, romanzo al quale l’analisi dyersiana deve a mio avviso moltissimo, perché il cappello torna ad essere più vicino all’accessorio della fotografia glamour che non alla necessità simbiotica e identitaria dei decenni precedenti.

Antonio Desideri

Le Recensioni Di Cult non sono promozioni di determinati libri, sono una breve riflessione che raccoglie ciò che di un libro ci ha maggiormente colpito.

Questo post di Antonio Desideri è un bell’esempio di come si possa iniziare a parlare di un libro che si è letto, dico iniziare perché l’opera di Geof Dyre è densa di tanti altri aspetti che possono essere approfonditi da altri.

Già tanto sarebbe scrivere un commento sulle riflessioni esposte in questo post, e imparare a condividere lo sforzo che ognuno di noi fa dando il proprio contributo.

Lo spazio della recensione è uno spazio enorme deserto, ciò è paradossale perché leggere un libro dovrebbe promuovere la necessità di manifestare agli altri ciò che abbiamo capito, amato o viceversa non condiviso nella sua lettura.

Ringrazio Antonio Desideri per aver ripreso questo genere di post, che per l’ampiezza dei temi affrontati dalla letteratura e la varietà delle diverse culture che li interpretano, apre le menti e ci porta a vivere pienamente le potenzialità dei nostri tempi che hanno scoperchiato l’accesso ad ogni sapere.

Ho letto questo libro qualche tempo fa e tra le altre sensazioni, mi è rimasto impresso con quale semplicità Dyer mettesse a confronto i grandi nomi della fotografia americana sottolineando per ognuno il loro stile in base a come avevano rappresentato il cappello nelle loro fotografie. Piacevolmente geniale.

Recensione molto gradita.

Vincenzo Gerbasi

“La fotografia può essere raccontata”, dice Antonio. Così come fa Dyer nel suo libro che ho letto e apprezzato. Mi interrogo su questa frase che solo apparentemente è semplice, ma che mi stimola una riflessione. Cosa spinge a raccontare una foto o una serie di foto? Perché di fronte a certe foto sento il bisogno di esprimere pensieri e sensazioni, di scavare nei suoi significati, di avere informazioni sul fotografo, sulle sue intenzioni e sulle motivazioni che lo hanno portato a scattare e invece di fronte ad altre no? Forse perché sono esse in primis che raccontano? Cioè hanno dei contenuti pregnanti di significato che si impongono all’attenzione dell’osservatore? Riescono a entrare in contatto, magari informalmente, col nostro pensiero e il nostro animo? La mia impressione è che si raccontino foto che raccontano e allora le parole assumono un valore di precisazione, di approfondimento dei contenuti espressi, permettono di godere appieno della visione. Mi sembra che non ci siano parole che possano salvare un’immagine che non racconta di per sé. Sarebbe poi da chiedersi perché certe foto raccontano a qualcuno e a qualcun altro no, ma il discorso si farebbe lungo.

Caro Massimo, ti ringrazio del tuo commento che coglie un aspetto sul quale, ultimamente, sto riflettendo molto: questa vicenda, tutta interna al mondo fotografico, del fatto che le foto raccontino o meno. E’ buffo ma non mi è mai capitato nel mondo dei libri, del cinema o dell’arte, sentir dire che un libro, un film o un’opera d’arte non raccontino nulla. Che non ci sia bisogno di parole per definirle/dirle.

Solo nel mondo della fotografia c’è ancora questo, permettimi di chiamarlo così, “pregiudizio”: una foto che ha bisogno di parole non è ben riuscita. Non sono d’accordo.

Peraltro, se vogliamo risalire ai miti, è stato proprio Barthes a definire la fotografia un “messaggio senza codice” che possiamo definire come il sistema attraverso il quale riflettiamo su noi stessi e ci “significhiamo” oppure ci diamo da leggere al mondo e quindi ci “comunichiamo”. Non ci sono alchimie, nelle foto, o per così dire “falsi positivi”: chi la osserva le si porrà davanti in relazione al sapere (e non solo fotografico, aggiungerei) o all’analisi di cui la investe. Le fotografie ci parlano per quel che possiamo capire noi. Non ci sono fotografie parlanti (così come non ci sono libri e film o dipinti “parlanti”; solo il grillo collodiano lo era e ricordiamo la fine che fece…).

D’altronde, da molti decenni ormai i prodotti culturali/artistici ci chiedono questo sforzo: di interpretazione, di ricerca del pensiero (o metafora o concetto o provocazione ecc ecc) che li alimenta e li produce. Non basta più dire “wow che bello” davanti ad un oggetto culturale perché in realtà non sapremmo nemmeno “raccontare” perché. Ci troveremmo nel mitico regno delle “idee senza parole” (secondo la fulminante definizione di Spengler, ripresa e criticata da Furio Jesi) che, per farla breve, ci lascerebbero abbandonati a noi stessi, in balia di un silenzio oscuro.

Il derby immagine-parola lo trovo quindi abbastanza poco significativo, spesso una forma nostra di ritrosia a guardare quel che ci troviamo davanti, a prenderci il tempo di trarre anche semplicemente un racconto, un pensiero, un’idea o un sentimento. Se così non fosse, che senso avrebbe scattare?

Anch’io da molto mi interrogo sulla questione e non sono ancora giunto a una conclusione certa. La posizione di partenza era quella di Adams e compagnia bella. Man mano che procedo nelle letture e nella messa in comune dei miei pensieri, la granitica certezza iniziale ha cominciato a vacillare.

D’accordo con te sul fatto che l’interpretazione della foto non è un qualcosa di oggettivo, separato dal mondo dei viventi, come se provenisse da una dimensione delle idee intoccata e intoccabile dalle umane esperienze. Vive e si sostanzia del rapporto tra culture, sensibilità, “mondi diversi”: quello di chi l’ha scattata e quello di chi la osserva. In questo senso è vero che “le fotografie ci parlano per quello che possiamo capire noi. “ Ma siamo sicuri che tutte le fotografie abbiano un pensiero che le sottende? Un contenuto ricco di significati pronti a entrare in contatto con l’osservatore? Lo dico dopo aver visto negli ultimi anni numerosi lavori fotografici su riviste, in letture portfolio, sul web che, spinte da una critica di stampo letterario, hanno raggiunto il vertice della popolarità senza che io, pur con tutti gli sforzi del caso, abbia avuto la possibilità di condividerne i valori. Spesso mi sembra che questi lavori siano più il frutto di uno sfruttamento di stereotipi al momento vincenti (una produzione all’insegna del “famolo strano”), più che l’espressione di una necessità comunicativa che si esprime attraverso segni pregnanti di significati. E’ una possibilità che ciò dipenda da una mia incapacità. Confesso infatti che di fronte a opere di arte moderna, la banana di Cattelan per esempio, rimango disorientato. Poi mi dico che in fin dei conti non sono proprio un novellino alle prime arti, specialmente in campo fotografico, non sono chiuso alla novità e per carattere mi piace conoscere e capire. Così il dubbio ritorna.

Grazie per le tue considerazioni.

Il dire di questo post con alcuni commenti, ruota intorno alla possibilità di coniugare parola e fotografia, quindi alla possibilità di raccontare una foto e alla opportunità o meno di spiegare una foto, contestualizzandola e connotandola, individuandone le caratteristiche tecniche, legandola ad una più o meno efficace intenzione comunicativa dell’autore, e con le possibili posizioni, in termini di giudizio, su ciò che è stato, o non, spiegato o raccontato.

Comunque, è ciò che spinge molti a “frequentare” l’altrui fotografia, l’interessante punto di vista forse a monte del raccontare o descrivere una foto.

Decidere di soffermarsi su una foto è darsi la possibilità di un “incontro”.

Come tale è possibile ri-conoscere, per vissuto personale come per affinità espressiva legata ad un determinato uso degli elementi fondamentali di una fotografia , ciò che si è già esperito ricavandone un piacevole senso di familiarità.

Diverso è trovarsi di fronte ad uno s-conosciuto e voler “fare conoscenza”.

Allora è richiesto un impegno diverso nel superare un possibile senso di estraneità, indifferenza o di insofferenza, per cercare di condividere quello spazio, sostare in quella nuova “posizione” forse mai o di rado utilizzata, in cui si è posto quell’autore; da lì “entrare” in quegli elementi posti innanzi, forse mai osservati da quel punto di vista proposto.

Così avviene “nuova conoscenza” cercando di trovare ciò che non si era subito palesato.

“Le cose del mondo” possiedono una molteplicità potenziale di significati e relazioni, che per la loro stessa “presenza” chiedono di essere portate alla luce, si può quindi anche pervenire a significati non necessariamente condivisi o consapevoli nello stesso autore.

In questa ottica, ogni significato attribuito consapevolmente ad una fotografia, in quanto suscitato da quella particolare “cosa” che è quella fotografia, si può considerare “vero”, dove il senso di verità non è dato da un giudizio o una nota tecnica ma il segno di una relazione autentica con ciò che qualcuno ha sentito “necessario” fotografare.