Duane Michals non è solo un fotografo ma anche e soprattutto un narratore, autore di immagini assemblate in sequenze fotografiche che esaminano la condizione umana in ogni suo aspetto. Si tratta di un lavoro emotivo quello di Michals, eseguito con uno stile unico e inconfondibile.

Artista che confonde le frontiere della fotografia, pittura, del teatro e della poesia, Michals è uno dei nomi più nomi più prestigiosi dell’avanguardia americana. Negli anni Sessanta ha proposto un nuovo approccio alla fotografia che non mira tanto a documentare la realtà tangibile, quel “momento decisivo” che i suoi contemporanei si sforzavano di catturare, ma piuttosto si occupa degli aspetti metafisici della vita. In questo modo, Michals si allontana dalla fotografia come strumento di memoria visiva: ciò che non si vede, ciò che rimane nascosto, diventa l’obiettivo della sua ricerca.

Nato a McKeesport, alla periferia di Pittsburgh, nel 1932, Michals ha studiato arte alla di Denver e design alla Parsons School of Design di New York. Ha scoperto la fotografia nel 1958 quasi per caso, durante un viaggio nell’Unione Sovietica, dove aveva portato con sé la macchina fotografica di un amico.

L’artista stesso afferma di essere stato fortunato a non aver mai studiato fotografia, perché questo gli ha permesso di allontanarsi dalle pratiche abituali, senza doversi preoccupare dei limiti imposti dalla fotografia tradizionale; infatti dichiara che i suoi riferimenti estetici più riferimenti estetici più rilevanti non sono dei fotografi ma tre pittori: Magritte, Balthus e de Chirico; quest’ultimo, che ha conosciuto e fotografato, ha determinato la sua libertà, la sua natura ludica e la sua visione scenografica. L’unico fotografo che gli è stato veramente d’ispirazione Eugène Atget, che con le sue vedute di Parigi al limite del surrealismo, ha ispirato la prima importante serie di opere di Michals, “Empty New York”.

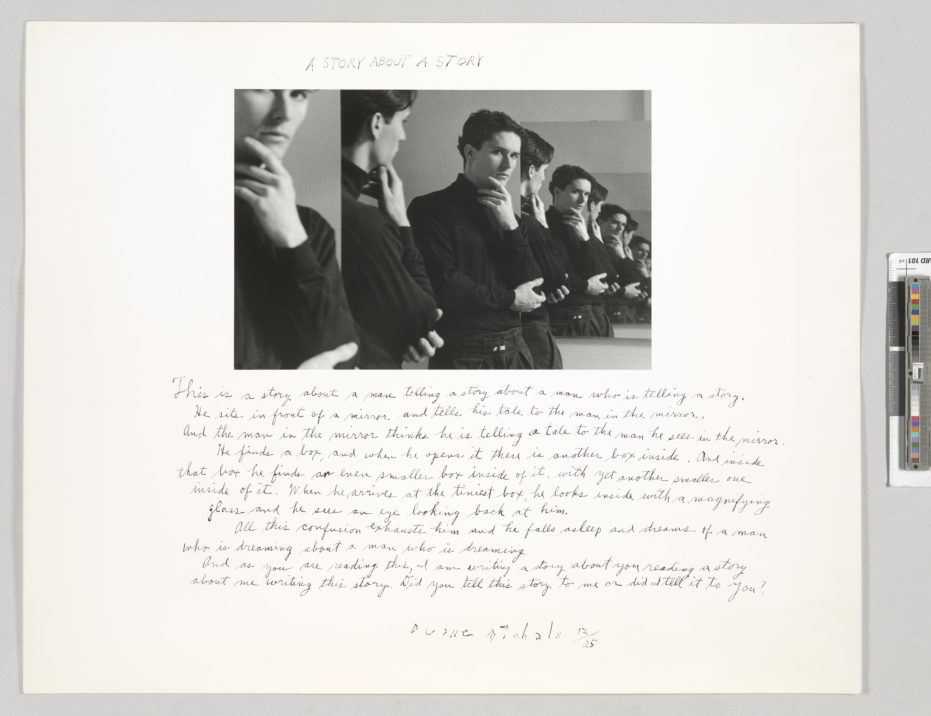

Le opere di Michals vanno oltre la descrizione, oltre le superfici, per rivelare il soggetto, non come appare ma come si sente; sfidano i vincoli del linguaggio e della struttura visiva incorporando commenti testuali scritti a mano o piccole narrazioni testuali direttamente sui bordi delle fotografie. Mentre l’uso di titoli per le opere d’arte è onnipresente, l’interconnessione di immagini in sequenza e la congiunzione di testo e immagine sono caratteristiche distintive di Michals.

Scrive l’autore: “La maggior parte del lavoro è fatta nella mia testa. Quindi, quando si tratta di girare davvero, è molto facile. Posso fare tutto in un’ora“. Tuttavia, il suo lavoro deriva dall’esplorazione personale della memoria, della mortalità, della temporalità, dell’orientamento sessuale e della spiritualità. Le sue fotografie sono profondamente affettive, sia che siano estratte da un nucleo autobiografico sulla sua prima infanzia passata sull’orlo del trauma, sia che siano tratte dalle realtà psicologiche della vita moderna, comprese le genealogie e le esperienze queer, come l’iconografia del cruising gay maschile in Chance Meeting (1970), un incontro aperto, intimo ma sconcertante con un riflesso di sé. Le fotografie ritraggono un’immagine altamente codificata di due uomini, vestiti elegantemente, che camminano in un vicolo. Nell’incrociarsi, entrambi gli uomini, in diverse inquadrature, si voltano a guardarsi l’un l’altro. Anche se potrebbe essere interpretato semplicemente come due uomini che vagano per la strada, la fotografia è fortemente carica di desiderio e di crociera di metà secolo.

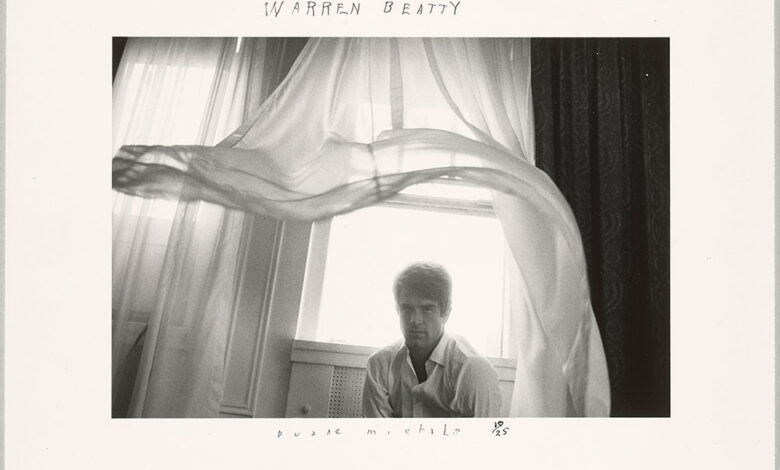

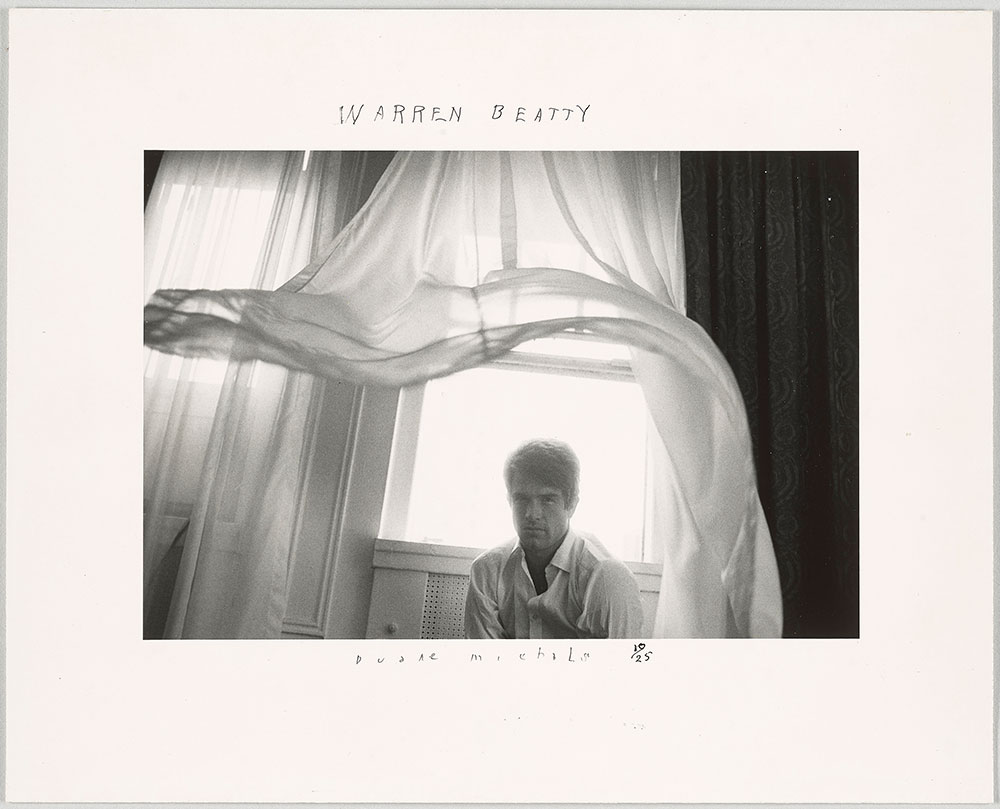

La sfida immaginativa per Michals consiste nell’utilizzare le immagini visive per trasmettere idee astratte: come fotografare l’effimero, ciò che è immaginario, intangibile, invisibile o subconscio. Scrive: “I fotografi si sentono a proprio agio nel fotografare ciò che vedono. Ma non provano mai a fotografare ciò che non si vede“. Michals, come già fece Julia Margareth Cameron nel XIX secolo, usa panneggi diafani per evocare l’etereo, come in “Warren Beatty” (1967) e “Certain Words Must Be Said” (1976).

Quando gioca con le “proprietà” del rispecchiamento, i riflessi da varie angolazioni, come in “ A Story About A Story“(1989), illustra i punti ciechi, i confini e i limiti della percezione.

Sostiene che la realtà è relativa: “Come fai a sapere che il mio riflesso è quello vero? È tutto nella tua mente, sai. Lo specchio riflette tutto“. Oppure: “Sono un riflesso che fotografa altri riflessi all’interno di un riflesso“.

Michele Di Donato