“Il primo libro di fotografia” di David Bate; prima parte – a cura di Antonio Desideri

.

.

.

.

Prima parte

Analizzarla per generi è forse un modo superato di studiare la fotografia. Come accaduto nel campo dell’arte con le avanguardie di inizio Novecento o in letteratura con l’avvento del postmoderno, nel corso del tempo le carte in tavola, per così dire, si sono mescolate in maniera diversa e molto più articolata. Ci guadagna la complessità del fenomeno, la sua ricchezza concettuale.

Eppure, per un libro che si intitola «Il primo libro di fotografia» ed ha l’intento di porsi come una sorta di viaggio iniziatico nel mondo dell’immagine fotografica (cosa peraltro effettiva, dato che l’autore insegna fotografia alla University of Westminster a Londra e il libro nasce come base per i suoi corsi), questo metodo ha il pregio della semplicità portando il lettore a riflettere su come la storia della fotografia si sia strutturata dalle origini e quali possano essere gli sviluppi futuri. Veder susseguirsi i vari momenti raggruppandoli in: istantanee, documentario e narrazione, ritratti, paesaggio e, infine, natura morta aiuta sia il neofita al primo approccio che il lettore evoluto ed informato a comporre una vera e propria mappa ideale con la quale orientarsi durante il cammino. E non è tutto perché l’autore conclude il suo ragionamento con tre corpose riflessioni sul rapporto tra fotografia ed arte, sulla fotografia che lui stesso definisce globale (quella odierna, segnata più di tutto dal sistema della distribuzione delle immagini) e infine sulla freudiana pulsione scopica ovvero il “piacere” di guardare.

Il libro si chiude in realtà con una veloce ma preziosissima serie di apparati tra cui un paio di bibliografie (una più versata all’approfondimento specifico, l’altra di più ampio respiro culturale) che da sole valgono quasi il denaro speso.

Nel nostro caso, volendo ancora una volta riflettere sulla lettura delle immagini, potremmo cominciare proprio dal primo capitolo (“Teoria della fotografia”) dove l’autore si confronta con il realismo fotografico leggendolo però in termini semiologici ovvero di come i codici visivi (geometria, prospettiva, punto di ripresa, ecc) organizzino gli elementi dell’immagine e quindi il discorso retorico. E’ questo discorso che noi facciamo, leggendo la foto. A differenza del linguaggio parlato o scritto, in fotografia i differenti codici

presenti li riceviamo (vediamo) tutti nello stesso momento, simultaneamente eppure siamo in grado di interpretarne la sintassi: in primo luogo, un contrasto di misura tra l’ippopotamo e gli umani ma pure un’organizzazione dello spazio all’interno del fotogramma, tra l’orizzontale della parte bassa (l’animale sdraiato) e il verticale della metà superiore (le sbarre e le persone all’impiedi); un altro contrasto è quello tra il sonno per così dire rilassato dell’animale e l’attenzione vigile delle persone intente a guardare. Ancora: dando per scontato che ci troviamo in uno zoo e che quindi dovrebbe essere l’ippopotamo quello “in gabbia”, il fatto che gli osservatori siano essi stessi dietro le sbarre (rispetto alla posizione della macchina fotografica) ci dà immediatamente un senso di rovesciamento che mette in discussione la realtà: chi è davvero il prigioniero, l’ippopotamo oppure gli uomini che si trincerano dietro la loro cultura “civilizzata” fatta di zoo e altri dispositivi “culturali”? A questa domanda, nel saggio di Bate, se ne susseguono altre, a dimostrazione che una foto all’apparenza “semplice” può nascondere significati profondi e a largo raggio che vanno ben oltre il pezzetto di carta e che hanno bisogno di una interpretazione. In questo caso, il punto di vista è l’elemento fondamentale. Se la stessa situazione fosse stata ripresa dal punto in cui si trovano tutti gli altri visitatori (magari infilando la fotocamera tra una sbarra e l’altra…), avremmo avuto un risultato completamente diverso.

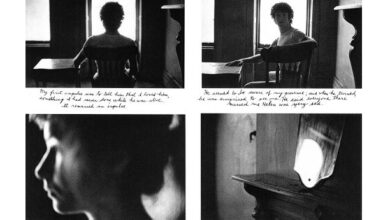

C’è un altro aspetto dell’analisi di Bate che mi sembra interessante perché poco evidente, ovvero: cosa guardiamo quando guardiamo un ritratto? Stiamo guardando il soggetto ripreso oppure tentiamo di riconoscere noi stessi, in esso? Non dirò come finisce la diatriba retorica (e forse non è difficile intuirlo…) ma mi preme evidenziare quali sono gli argomenti che l’autore utilizza per sostenere il suo ragionamento. In primo luogo definisce tutti i ritratti grazie a cinque elementi chiave che si ripetono sempre: il volto, la posa, il vestiario, l’ambientazione e gli accessori. Secondo lui, per ogni caratteristica retorica che il ritratto vuole comunicare, quegli elementi chiave vengono investiti di un’importanza diversa. Nella foto di James Van Der Zee, “Coppia a Harlem” del 1932, sono l’automobile e le lussuose pellicce a darci il clima della

rappresentazione: in questo caso il ritratto ci mostra uno status sociale e, insieme, un messaggio decisamente progressista in una coppia mista che sicuramente doveva essere abbastanza rara all’epoca. Possiamo invece andare alla quintessenza del ritratto con August Sander che riprende in primissimo piano e a tutto campo sua figlia Sigrid: qui non è possibile distrarsi dal volto e dall’espressione del soggetto. Ci basta sapere che lo stile di Sander era quello generalmente documentaristico per interpretare questo scatto? Oppure c’è qualcos’altro che ci chiama? E se fosse, ad esempio, il nostro desiderio di guardare o la grande

presenza di dettagli (persino la grana della pelle, dato il primissimo piano) che ci troviamo a dover “interpretare” o ancora la quasi mancanza di distanza tra il volto e noi che lo guardiamo?

Si crea così l’enigma del ritratto, una sorta di mistero che non è facile (e forse nemmeno necessario) risolvere: siamo impossibilitati a decidere, con certezza, cosa questo volto voglia dirci e, ancor meno, cosa sia pensando Sigrid. La nostra diventa una posizione fluida, incerta, con processi persino inconsci che ci portano magari a cercare le somiglianze con qualcos’altro che sembriamo conoscere o che abbiamo già visto. Non abbiamo altri appigli.

Antonio Desideri

L’inizio della ricerca all’interno di questo libro mette già in risalto alcuni aspetti significativi di lettura delle immagini. Trovo molto importante la risoluzione concettuale del ritratto: i 5 elementi proposti sono validissime tracce di osservazione e traduzione di queste immagini. Un punto di partenza dal quale proseguire nell’indagine di più ampi significati come nell’esempio proposto.

Complimenti Antonio per questo percorso di approfondimento che ci proponi, attendo con curiosità la prossima puntata.

Molte grazie, Gabriele. Sei sempre molto attento. In effetti questo libro, pur volendo essere un testo di approccio alla fotografia e ai suoi generi “storici”, offre molti spunti per la lettura delle immagini. D’altronde, questa pratica diventa sempre più necessaria e diffusa per interpretare ciò che abbiamo di fronte ai nostri occhi. Grazie ancora, un abbraccio!

Il titolo originale del libro (tradotto) è “Fotografia.Concetti chiave” che ha poco a che vedere con il titolo “”Il primo libro di fotografia”. Il libro vuole condurci verso una maggiore “consapevolezza” del fare fotografia. Personalmente l’ho trovato di non facile digeribilità, dove alcuni concetti si richiamano alla Semiotica e alla Psicanalisi (es.cito:”…la fotografia codifica “significati”). In sintesi lo ritengo un ottimo libro che metterà a dura prova la voglia di comprendere cosa nasconde l’atto fotografico nelle sue diverse componenti.

Complimenti a Desideri che coraggiosamente lo propone in forma di sintesi discorsiva stimolando la curiosità per l’accesso al linguaggio fotografico.